|

|

本帖最后由 沈阳收藏家 于 2020-3-23 07:49 编辑

旧书路人

有一次高风很神秘地悄悄告诉我,他的大画册子都是偷来的,我要感兴趣,他会带我去。那时候,大馆夜市很红火,工业大学还没搬走,旧书挨着大学门口,自然卖的顺溜不少。

高风给人的第一印象是性子野,促的时间长了,才了解那不是野性,而是他根本不明白社会的黑暗与无情。因为他还没真进入过社会,一直拥有家人对他的宠爱,再以后,是杂技团工作的弟弟照顾他。他刚开始觉得自己应该独立起来时,便学会了卖书。以前学绘画,根本用不到出门。如今把自己的艺术书拿出来卖,还比从前买时贵了不少,也就没感觉着值得珍惜。没怎么吃过苦的人,一下子拿出自己的书来卖,加上每次都围过来好多人,自己有了定价权,自然生出几分看世界的简单。形容一个人单纯,就像一个长不大的孩子,对于他来说,倒是很贴切的。

认识久了才发现,他并不爱书,也许是家人逼着他去绘画去创作,被挤压的真性情一直没能得到纾解。如今,环境变了,我猜是家庭条件走进低谷的原因,这让他猛地逃离出那个桎梏他的藩篱,一发不可收地狂甩他的大画册子,也是对挣脱锁链的一次心路块垒的释放吧。所以,他的书都很便宜,来买的人也多。摊上他接人待物直接坦率,嘴里蹦出的言语给人一种差半拍的冲劲,感觉着生硬粗鲁,常有种与他的艺术底子无法拼合的撕裂感。“就这价,爱买不买”这样不转圜的话也无意中会伤到人。

有位警察书友常来买他的书,也是因为喜欢他的货,有两次本应该抓他的,最终对方都选择了放弃。有一次这位警察对我说,你劝劝他,他这样早晚要出事。地摊贩黄,在当时算很重的罪。也不知道他从哪里进的货,是一批烤人儿,贴在一个大个的气体火机上,在他的地摊上明目张胆地摆着,有时不挨着他的摊,但也能看得见他那里生意旺盛。他那时刚刚搬到丰乐街,距离我住的地方只隔着一条路,每次收完摊两个人一起往回走。等把旧书搁到家里再出来,他陪我在附近踅摸个能喝酒的桌,叫个菜便喝起来。他不喝酒,只是愿意在一起互表心事,一唠起来就很晚。他是暂时寄居在弟弟家附近租来的房子里,一个人,几堆书。熬着沈阳南五马路动迁,他母亲在那里留给他一处房子,该地块属于城中最豪华最中心的商业区。

他以前买画册和艺术类书刊常去省书店,书店在沈阳青年大街上,是城市中心一家足够大的文化基地。艺术类在顶楼,但也记不大清,给我的印象就是从滚梯上一直往上滚,直到没了滚梯也就到了。空旷的大厅里几乎没人,围着大精装转了几个圈,也没见服务人员过来注意一下我俩。那时也没安摄像头监控,很随意便转下楼来。等出门来到存车处,才看见他由腋下一下子拿出几个大本,并且还都是精装。

再以后,他不陪我喝酒了,说是去锻炼。过后不常时间,还真看见他确实拥有了健硕的满身肌肉。这一点我不如他,总也对锻炼无法坚持。他高我半个头,从文弱纤指的艺术范到健身教练般的汉子,估计还不满两年的时间。有时候他去大馆夜市,有时候还去一些其他地方,但不都是以卖书为主了,还是对烤人一块上心。每次去找他,看见屋里存放的书,还在那里原封不动,并愿意我帮着他处理掉,随便给他回点本就行。他也不是总能上来烤人儿,然后再自己贴到火机上。闲着见面时也曾跟他讲一讲我在白沟的经历。那时的白沟是北方枪支和黄色大小烤人儿的集散地,虽说白沟是全国箱包大集,但集市除了批发箱包以外,还有为他人不注意的营生,比箱包生意来钱快。我是去投奔当地的朋友,他们家是那里清真老户,开着一个大院子型的旅店。我一住就是一年多,店里的迎来送往都由我照应,对此,有过一番冲动的感悟。

所以,也愿意拿我说事,劝他不涉黄也能活。终归人微言轻,也因为在这一点,唠着唠着就不欢而散,有几次还争吵过。友谊的深厚程度也因人而异,都在各自坚持着认为正确的世界观,也没太拿生活中这样的琐事当个事,只是越来走动越少,因为不一起摆摊,同行间才有的近便也就不存在了。距离似乎与人的三观相关,有时是同类相吸引,有时是同一事物相凝聚。

因为和他相识,才知道了省书店顶楼,那里应该是他曾经经常去购买艺术书籍的所在,而要我自己摸索着去到那里,真不知道猴年马月。也多亏了他,帮我推开一扇门,看清了高消费与地摊文化的差距。地摊与上流相隔的距离不是一条街一层楼,是你在人家喝着咖啡的顶楼楼下为着5角钱争得面红耳赤时,而他们却在品味着20元一杯的咖啡,和端起已斟上红酒的高脚杯,在桌上签下一单,后面缀上了几个零的入账;而我在庆幸因了我的勤劳,多出手了几本旧书,增添了一分对生存的满足感。

地摊没什么可夸耀的,唯一忆及的四处摆摊,去挣扎求生,来不及细思什么该为自由。相比早前和铁西一起摆摊的朋友来,多出不少随意性,摆过的地方见多,不只是一条路一个场所,而是跨区跨县,直到走出这个省。摊上,你挨着谁就认识谁,无论是卖什么,你都会从中吸取到书里没有的经验。越接地气地方的人越纯朴好交,越高端亮丽越多了一层雾罩,使我看不清原本的色彩。

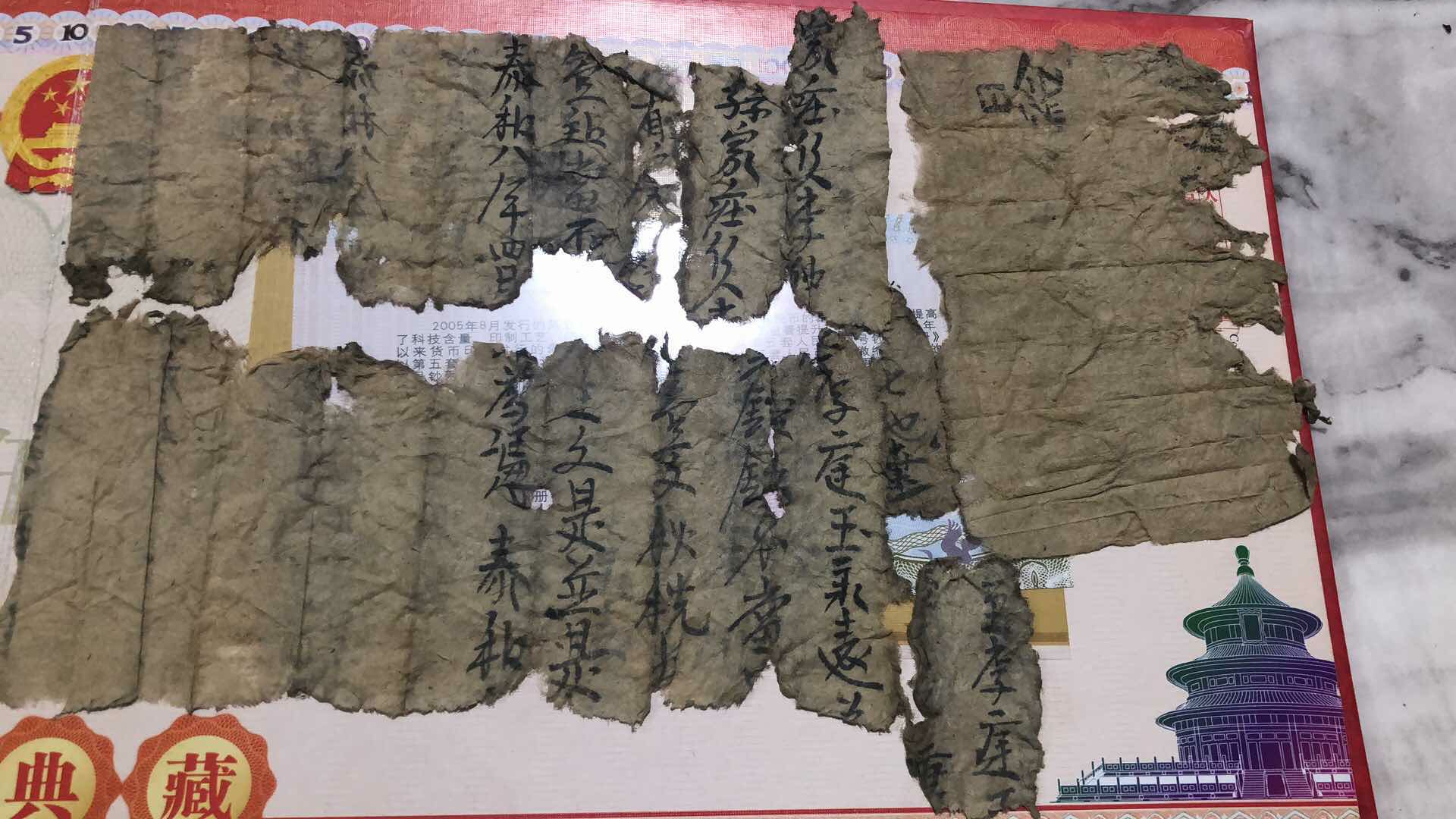

那顶楼,有一本书,是从南湖地摊买到的《田说古籍》开始,一直延展到再需要一本《中国古籍版刻辞典》,没来顶楼,是永远看不见这柜中尤物的。168元对于我算奢侈品,直到有一天走到顶楼,找到导购员,激动地指向上锁的玻璃柜中的这本书。书店快下班了,在等着她去取钥匙的短暂时间里,我环顾四周,这是我陪着高风来过多次的地方,一次也没买过书,都是偷书。终于,一次有目的性的高消费,即使经过了多年的奔波,几次拿起它来,还会生出一番感慨。不是因为一本书去自豪什么,只是在生的路上,总有那么几本书,在你人生的某个阶段成为你的支点,撬动一颗心,去寻找新的门;总有那么一本书是你的唯一,帮助你砸碎墨守成规的顽固,使眼前出现一线光,不再为自己的愚蠢做解释;不再为曾经的卑鄙去祈祷;不再为目标而烦恼;不再为短暂而急切。你乘上的是一艘书的船,每一次停泊都算不上靠岸,还要鼓动风帆,去远行。

不是么?无论这艘书的船怎样千疮百孔,直到开始漏水,作为船上的你,能去做的,只是往外面舀水,并相互陪伴着一起沉没。

网上开始展现出前景的广阔,家里人却厌烦旧书的不洁,我只想享受这不洁中的乐趣,也愿意承担多出来的一份辛苦。于是。开始租房搬书。租下来的房子和高风是一个小区,闲下来就去敲他家的门。也想告诉他,咱们一起上网吧,你那些艺术品的书要比我这个好卖。但一直跟他没有联系上。直到有一天去敲门,房东告诉我,他已经搬回了回迁房,还是在原来的住地。还给我他的电话,是座机。急急的电话过去,对面传来很陌生的通话,我跟他说:你在哪,我要去看你。

网上其实很忙的,有一次路过高风住的地方,便给他打过去电话,电话中,指导着我找到了他。他在一个香烟亭子外面等着我,并看着他一会给人拿烟,一会又给来人拿水,很忙的。告诉我说,搬回来好几年了,身后的新楼就是他住的地方。那里是东北医药和小商品批发集散地,商业中心最繁华的所在。它丝毫不亚于外滩,一元钱的瓶装水,在那里都标价两元。记得也提到了旧书,再没更深的探讨了,感觉得他已经忘了这茬。

品味我们相识到相交的基础,是因为我们家也曾经在这里住过,小的时候去过附近同一家影院,同一个公园,有一些熟悉的人名,发生的故事,忆及起来有一个回味品咂的温馨点。更在双方都觉得孤独的情境里,需要彼此沟通和抚慰,有一个人倾听,有一个人宣泄,这样便不显得孤单,尤其灵魂层面上的慰藉,能使人产生出心有所归的满足。

从那一刻起,我把我的爱,不再强加给他人。旧书,不是爱,是一个生存的平台;每一个灵魂都在那个摊上,每一个智慧都在那本书中。光你看着好不行,是看你在什么境地下接受了里面的思考,里面的独守。有的人自恋,有的人贬低,有的人品评,有的人想望扬名,有的人学会计谋,有的人自拔身份,有的人自卑无耻,书中应有尽有。一定要去恨,也是来自那里,一定要去名牌露巧,也是来自那里。你要想展示,那就是脱光了在练胆,你的伤疤你的节操,就在这码排出来的文字中。

忘了是哪一年,把《中国古籍版刻辞典》整本书终于整理完,说是整理完,是在翻看的过程中,发现它作为工具,用起来不顺手。比如,记录一家书坊,他也同时是一个藏书家,还是一位印出过一部著名的书的发现者;一个斋堂名号的同条,这位藏书家的名字在另一页上也有同条记载,所用功的详尽自不必说,你翻检出名号以后,需要重新回翻,然后再找出他的斋号,或者再回翻,找出他的藏书楼名。如果将这些连带的同条款标注于各同条款下方,注上页码,工具能随心熨手些。选一个“借月山房”来比,10画478页,山房的主人是“张海鹏”,在305页去找,引申到494页里的“爱日精庐”里面的“海鹏”条,记载他是“爱日精庐”“张金吾”的侄子;“从善堂”是张海鹏的室名,需要翻查至4画,然后再翻到65页。我将这些记载和已经标注的,在相关条目下都注上页码,来回翻页标出的过程进行了很久,好在并没将纸张翻烂。并给著作者瞿冕良老师写去我的想法,写了两次,并没有回信。但这标注的过程,算一次学习的历练。出版者著作者用不上,不代表我用不上。对一本书的感情是你用过它,并享受过其中的乐趣也就够了。

高风没回迁时就被判刑了,是以涉黄定的罪,如果不交罚款,也许被判的年头更多,都是他弟弟帮助出的罚款。我那时还出过一次远门,很久才回来。他不愿意与我交往也许和这个事有关,好像我愿意当他的面证明我曾经的正确,使他在我的面前有种自贬的心情也未可知。人有时候的脆弱,跟缺乏理性思辨牵连着,总将他人如何看待他,升高成无我(无他)的境界,直至把本来的纯洁,矛盾成疑人偷斧,将善意作为身边的人要加害他的依据,自己挖坑自己再埋。

前年,鲁园地摊大集。风和日丽,曲径皆旧书,熟人熟地。游逛到一群书友聚集的地方,畅谈阔论,翻篇忆旧中,有人提到高风,我还自吹一番,跟他是最好的朋友。也是,彼此了解的交往才能算是好友,很多年以前了,也不知道如今还算不算得好友。正赶上一个书友从劳务市场那边过来,加入咱这扯皮大军,听我说高风,他说看见他和铁西老杨一起摆摊,还立眉竖目的打保票说真的是他。我游移了一下还是走过去了。

老杨也是20多年的老书友了,以后想起来也回忆一下。高风,清廋了很多,布满皱纹的脸上一点没见到曾经猛男的红润,说话时,注意到他瘪进脸颊的嘴角是因为缺牙。扫过一眼地摊,也没问艺术类大本子,也没问烟亭的事。像路人甲路人乙的闲扯一会。我问他,咱俩留个电话吧。他回说没有电话。我说,中午这些书友都聚,你也和老杨一起过来坐坐。二人都说摊上离不开人。我把一张名片留给他,说抽空给我打电话,咱俩一起坐坐。

每个周末,一帮旧书友都能一起喝上一杯。雷打不动的有人张罗,尤其那几位好喝的,每次桌上都少不了。

|

-

-

|