|

|

清刻本

清代刻本繁多,综而观之,大致有如下特点:

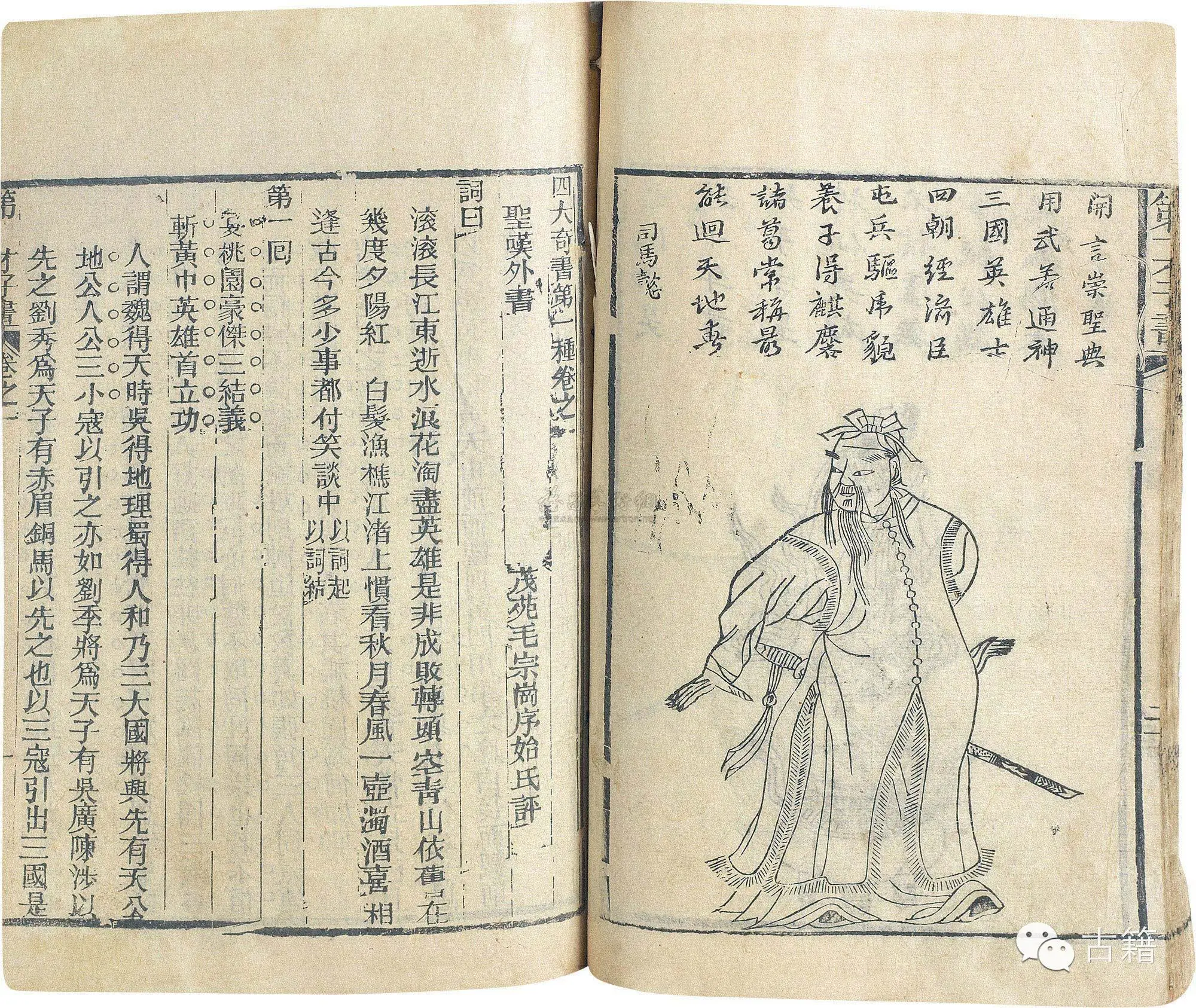

① 版式:一般是左右双边,或四周双边。大部分是白口,也有少数黑口,双鱼尾。行狭字细,字体瘦长,字行排列比较整齐,书前刻封面的较多,一般封面多刻三行字:中间一行是书名,字体略大,右行刻编著者,左刻藏版或雕梓者,有的把雕刻年月横刻在上栏线外。版式风格与晚明所刻之书,没有多大区别。康熙朝武英殿刻本,一般开本较大,版式铺陈,纸张洁白,装潢比较考究。

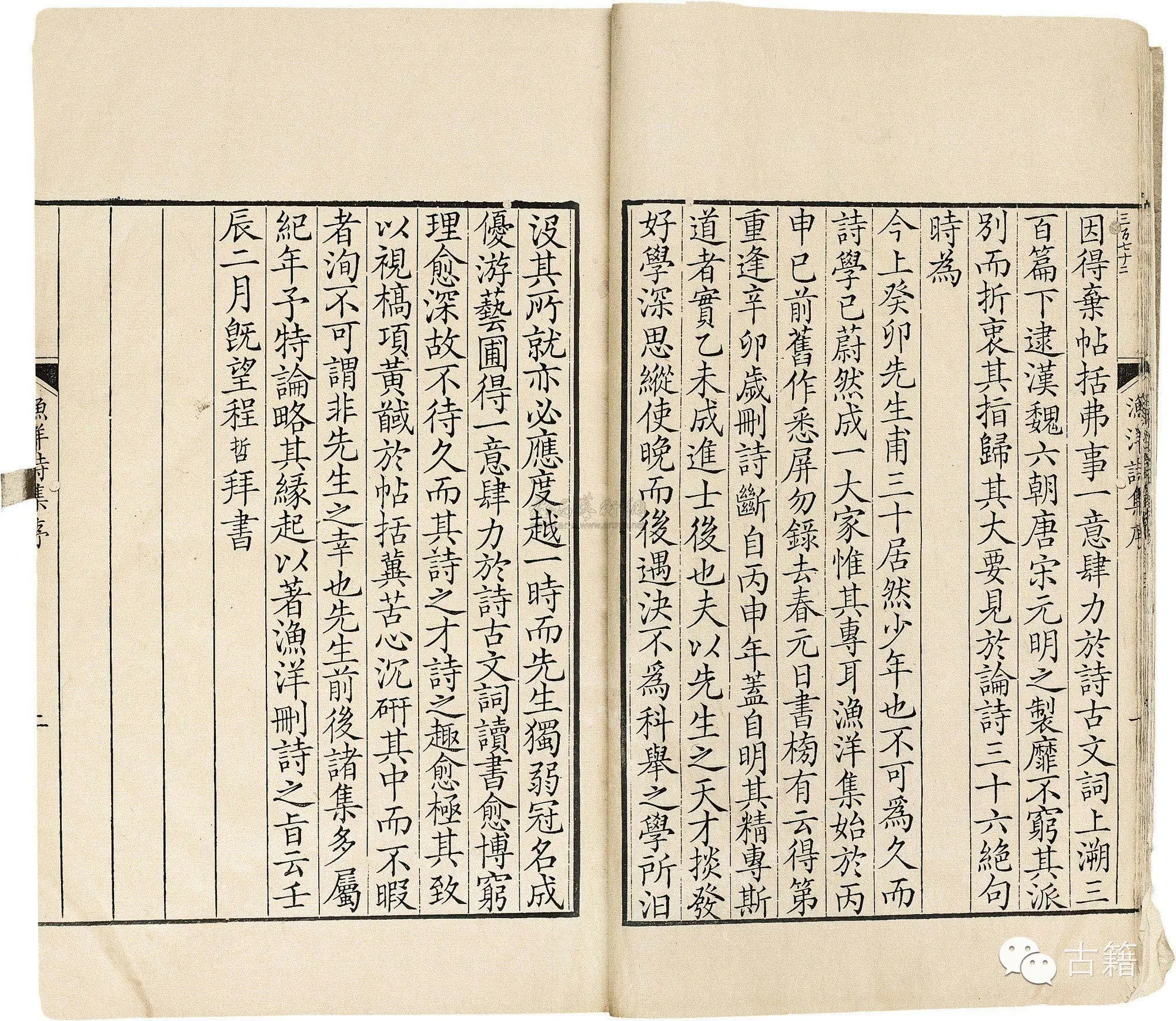

② 字体:清刻最盛行的是沿用明代的方体字,称为“宋字”或“宋体”或“仿宋字”。其实与宋版的宋字毫无相同之处,后人又称这种字为“匠体字”。乾隆武英段聚珍版的枣木活字及私人一般木刻本活字本十之七八也都是这种方方正正的“匠体字”。嘉道以后,字体变得团头团脑,更加呆板。此外,别有一种正楷书写体,称为“软体”。因此又称上述“匠体字”为“硬体”。“软体”写刻,如康熙时杨卅诗局所刻诸书,郑燮自书上板的《板桥集》,金农自书的《冬心集》,皆为软体,风格独特,优美多姿,为世所称。

③纸张:清代刻书的印纸,名目繁多。最好的是开化纸(南方称桃花纸),其次是开化榜纸、罗纹纸、太史连纸、棉连纸、料半纸、粉连纸、玉版宣纸、毛边纸、毛太纸、官堆纸、美浓纸等等。开化纸是印书最优纸料,洁白细薄,柔软耐久,无帘纹而有韧性,为清初特产,比较贵重。清代内府刻书多用开化纸刷印。罗纹纸亦色泽洁白,质地柔软,有显著的横纹,所印之书,为版本收藏家所重视。一般刻书,最常见的还是竹纸。

④讳字:清刻本避讳几与宋本同样严格。避讳方法:一是缺笔。如康熙帝玄烨作“ 烨”,乾隆帝弘历作“ 历”。二是用代字或改字,如以元宁代玄。三是用小字注明,如注曰“高庙(乾隆)讳”、“宣庙(道光)讳”。

|

|